【節約術】ADHD治療に使える「自立支援医療」とは?利用して医療費や薬代を安くしよう

こんにちは、むのです。

今回は「自立支援医療制度」の紹介と、私の実際の体験談についてお話しします。

以前の記事でも書きましたが、ADHDの治療には思った以上にお金がかかります。

通院は毎月必要で、場合によっては一生付き合うことになるため、費用の負担は無視できません。

この記事では以下の内容をまとめています。

- 自立支援医療制度とはどんな制度か

- 利用するとどれくらい負担が軽くなるのか

- 具体的な申請の流れと必要書類について

- 実際に使ってみて感じた注意点

制度を知らなかった方や、利用を検討している方はぜひ読んでみてください。

自立支援医療とは?

自立支援医療制度は、長期的な治療が必要な人の経済的負担を軽減するための制度です。

この制度には次の3つの種類があります。

- 精神通院医療(精神疾患の外来治療)

- 更生医療(身体障害のある方の治療)

- 育成医療(身体障害がある18歳未満の子どもの治療)

ADHDの治療は、このうちの「精神通院医療」に該当します。

対象となるのは、精神科や心療内科に入院せず、通院治療を継続している人です。

(通院・服薬・訪問看護・デイケアなど)

何がどのくらい安くなるの?

通常、医療費は3割自己負担ですが、自立支援医療を利用すると1割負担になります。

さらに、世帯の所得に応じて月ごとの自己負担上限額が設定されています。

たとえば、私のようにひとり暮らしで一定収入がある場合は、基本的に1割負担で済みます。

生活保護を受けている方は負担ゼロ、低所得者は、月額2,500円までの負担に抑えられるケースもあります。

具体的な金額区分は、お住まいの自治体のサイトや厚生労働省の資料で確認できます。

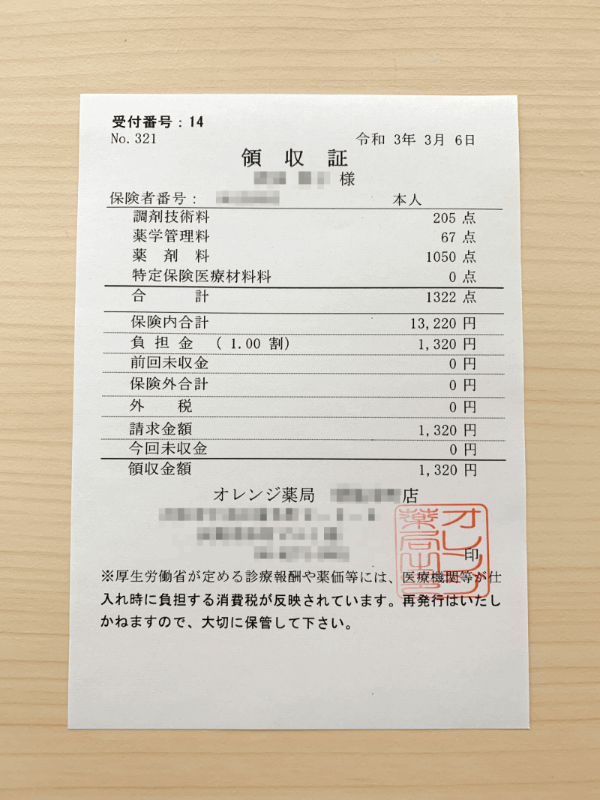

私の場合、これまで薬代は月4,000円ほどかかっていたのが、1,320円になりました(※2021年時点)。

診察代も1割負担になるため、月合計は5,000円→2,000円前後に下がりました。

3000円もお金が浮くのはかなり大きいです!

申請から利用までの流れ

申請から利用までは、以下のようなステップを踏みます。

- 主治医に自立支援医療の利用を相談する

- 市区町村の福祉窓口で申請書類をもらう

- 主治医に診断書など必要書類を記入してもらう

- マイナンバーカードなど必要な書類をそろえる

- 役所に必要書類を提出する

- 約2〜3か月後に病院へ証明書が届く

- 利用開始

まず主治医に相談を

ADHDの治療でも、すべての薬や治療法が制度対象になるわけではありません。

自分の治療が対象かどうか、最初に主治医に相談してみてください。

相談時に申請の流れを説明してくれる場合もあるので、聞いておくと安心です。

必要な書類を準備する

申請に必要な書類は自治体ごとに少し異なります。まずは役所の窓口で確認しながら書類を受け取ってください。

手数料がかかる書類もあるため、早めの準備がおすすめです。

役所に申請する

書類がそろったら、役所に申請します。

不明点は事前に電話で確認するか、窓口で聞きながら記入しても大丈夫です。

私も一部、わからない部分は空欄のまま窓口に持参し、その場で記入して受け取ってもらいました

証明書が届くまでの期間

証明書が届くまでは、2〜3か月程度かかります。私の場合、年末に申請したため、届いたのは翌年3月でした。

証明書は通院先の病院に送られ、医師や受付から渡されます。

利用時は証明書の提示が必要

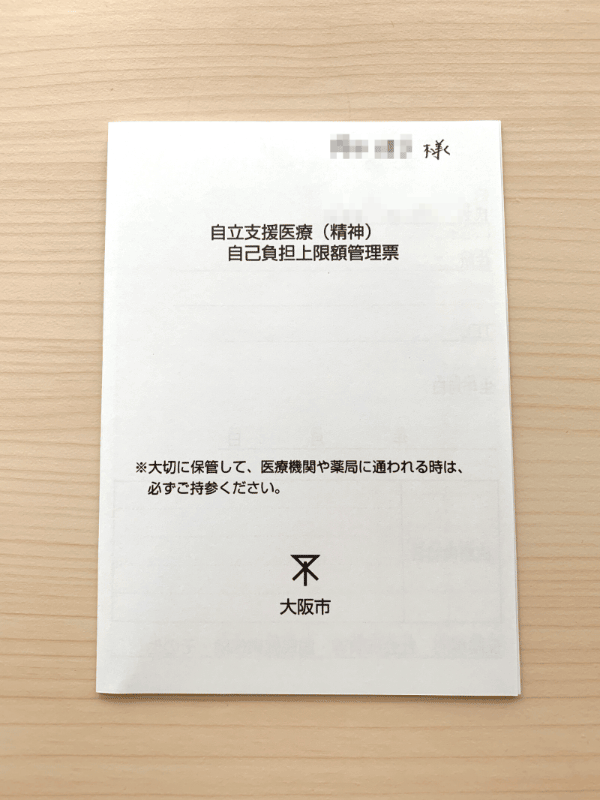

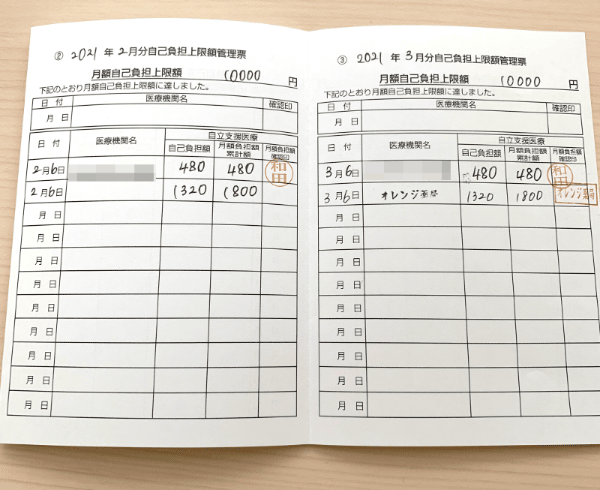

証明書は「自己負担上限額管理票」という小冊子です。

地域によっては「受給者証」も発行されることがありますが、私は管理表のみが届き、それを利用しています。

利用できるのは、申請時に登録した医療機関や薬局に限られます。診察券や処方箋を出す際に、証明書も一緒に提出しましょう。

忘れると通常の自己負担になりますのでご注意ください。

証明書の中には、利用金額を記入する欄があり、病院と薬局側が記入してくれます。

正直な感想、ぺらぺらな紙なので無くしそう

紛失対策も忘れずに

この証明書は紙製で薄く、正直なところうっかり失くしそうです。私はお薬手帳のようなものを想像していたので驚きました。

心配な方は、パスポートケースなどに入れて管理するのがおすすめです。

初回利用時にさかのぼって返金されることも

申請時期によっては、疾患の診断書の日付にさかのぼって差額分が返金されるケースもあります。

私の場合も、主治医の診断書の日付以降の差額が戻ってきました。

これは申請時には聞いていなかったのですが、後から役所の方から電話で「いつから遡るか」を確認されて知りました。

自立支援医療の注意点

指定された医療機関・薬局でしか使えない

自立支援医療は、申請時に登録した「指定医療機関・薬局」でのみ利用できます。

申請時には、都道府県が指定する医療機関から、利用先をあらかじめ選ぶ必要があります。

引っ越しの多い方や、今後転居予定がある方は、事前に確認しておきましょう。近くに指定医療機関がない地域もあるので、注意が必要です。

利用には1年ごとの更新が必要

自立支援医療は1年ごとに更新が必要です。

更新を忘れると、一時的に通常の3割負担に戻ってしまいます。

ADHDの方はうっかり忘れがちなので、リマインダーなどで対策しておきましょう。

他の割引制度には使えない

この制度は、医療費の助成専用です。

障害者手帳のように、公共施設の割引や優遇措置には使えません。

まれに混同される方もいますが、行政サービスや交通機関の割引には非対応です。

勤務先に知られる心配はない?

私が不安だったのは、「申請すると会社に知られてしまうのでは?」という点でした。(※私はこの当時クローズ就労でした)

結論としては、勤務先に通知されることは一切ありません。

申請・利用は完全に個人の手続きであり、保険や年末調整にも影響はありません。

症状が軽くても申請していいの?

「軽い症状の自分が利用してもいいのだろうか?」と、私も最初は悩みました。

働くことすら難しい、もっと困っている人のための制度では?と思い、申請をためらっていたのです。

でも、現在困っていて通院している方なら、その時点で申請する権利があります。

迷っている方は、まず主治医に相談してみるのをおすすめします。

おわりに

ADHDは完治する病気ではなく、長く付き合っていく症状です。

制度を上手に活用して、少しでも生きやすい環境を整えていきましょう。

このブログでは他にもADHDに関する記事を書いています。